PlainStyle の仕組み

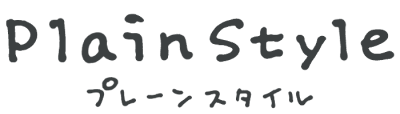

ブラウザやオフィスソフトでさまざまなフォントが使えるのは、それらが「文字」に「フォント」を割り当てて表示する機能を持つからです。 しかし X や Instagram といった一般の多くのアプリはユーザーが入力した「文字」の情報をのみを保持します。 そのため、オフィスソフトやブラウザからフォント付きのテキストをコピペしても「文字」しか反映されません。

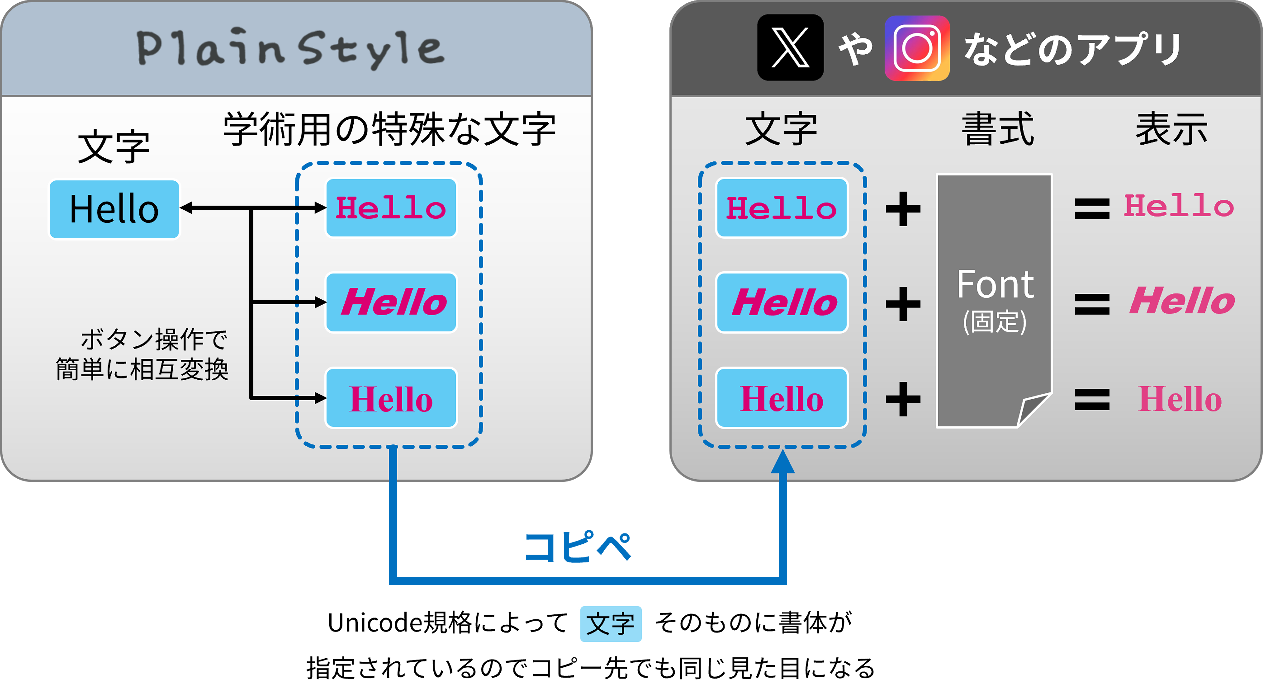

ところで、コンピュータが扱う文字がまとめられた規格「Unicode」には、 通常のアルファベットの他に、学術や装飾のためにあらかじめ書体 (フォント) が指定された文字が定義されています。 つまり「A」の他に「太字の𝗔」や「セリフ体で斜体の𝐴」といったような特殊な文字が用意されているということです。 これによりフォントを扱う機能が無いアプリでも、限定的ではあるものの、見かけ上フォントを変えたり、太字・斜体・囲み文字などを表現できます。 本来これらの文字は、数学におけるベクトル・行列・集合といったものや、順序付き箇条書きなど文書の構造を表現するために用意されているものです。

PlainStyle は、ユーザ-が入力した英数字をそれらの特殊な文字に置き換えることによって 疑似的に フォントを付けます。 つまり「文字にフォントを付けている」というよりは「あらかじめフォントが付いた別の文字に置き換えている」ということになります。

「重要な文書では使わないで」の理由

例えば PlainStyle で作った 𝑨𝑩𝑪、𝗔𝗕𝗖、𝒜ℬ𝒞、𝔸𝔹ℂ は人間にとってはどれも「エービーシー」と読めますが、 コンピュータにとっては互いに異なる文字列であり、アプリ次第で同じ「エービーシー」として扱われることもあれば、 アルファベットではなく記号として扱われる場合もあります。

メインページの注意事項で「重要な文書では使わないで」としているのは、 これが原因でコンピュータがテキストの読みや意味を正しく認識できくなる可能性があるためです。

世の中には音声読み上げ機能を使用してインターネットを利用している人たちもいます。 SNS などを通じて広く情報を収集し、社会のために役立てようとする人たちもいます。 不特定多数に向けた文書など「伝わること」が重要な場面では PlainStyle や その他の類似サービスを使わないことをお勧めします。

© シャポコ